2024/08/05

本年2月に刊行された、人文学部および大学院人文科学研究科教員、小林宏至准教授による著書『土楼 円い空の下で暮らす福建客家の民族誌』を、ご紹介いたします。

【書誌情報】

出版社:風響社

出版年月日:2024年2月20日

判型・ページ数:A5判・348ページ

ISBN:978-4-8948-9342-9

定価:本体5,000円+税

このたび、本書を手がけられた小林宏至先生より、その内容を紹介するコラムをお寄せいただきました。著者ご自身からの貴重なメッセージを、ぜひご覧ください。

【著者による内容紹介コラム】

小林宏至『土楼 円い空の下で暮らす福建客家の民族誌』

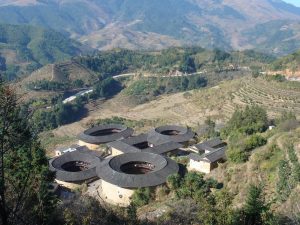

土楼という建物は中国福建省南西部に点在する巨大な集合住宅である。それは四角いものもあれば、円いものもある。かつてこの土楼群を調査した日本の建築学者、茂木計一郎は次のような疑問を現地の人びとにぶつけた。それは「土楼はなぜ四角いものと円いものがあるのか。それらの設計的、機能的な違いは何か」というものである。しかし現地の人びとからは明確な回答を得ることはできなかったという。むしろ逆に現地の人びとはなぜそんなことを尋ねるのか?と不思議に思ったそうである。つまり彼らにしてみれば、質問そのものの意味が分からない、ということであった。

ところで、わたしは東京生まれ東京育ちであり、2年間の中国生活(福建省永定県の円い土楼のなかでの生活)を経て、山口県に移住してきた。東京と山口(東日本と西日本)は、いろいろな部分で慣習が異なる。山口県(山口大学)に来て、わたしが早々に感じたことは、山口の人は何かしらイベントがあると、よく餅をまくということである。興味深いのは、そこでまかれる餅は、東京で見たそれとは違い、四角いものではなく「まるい」ものであった。なぜ餅の形が違うのか、それは学術的に説明しようと思えばいくらでも議論はできよう。しかし現地の人びとにとってみれば、「まぁそういうものだから」ということで気に留めることもない。

土楼の形状も、餅の形状も、その地に長く住んでいれば、「昔からそうだったから」「まぁそういものだから」ということで流されるものである。本書『土楼 円い空の下で暮らす福建客家の民族誌』は、この流されていく何か、とその流れを記述したものである。文化人類学という研究分野は、これまでフィールドワークと民族誌という方法を重視してきた。本書においても、フィールドワークと民族誌という観点は非常に重要な意義を有している。長期間現地に滞在することによって、現地から対象を考察することを試み、「昔からそうだったから」「まぁそういうものだから」ということに対して、どうしてその状況がその状況としてあり得てきたのかということを問うている。

本書は土楼という建築物が、なぜ巨大で円いのか(四角いのか)ということに対し、読者を説得するような、明々白々な解説はなされていない(そのため一部の読者にとっては期待外れのものかもしれない)。しかし本書は、雄弁に解説を語るよりも重要な議論が展開されているとわたしは考えている。たとえば山口の餅は「まるい」が、それは誰がどのように作っているのか、どんな時にまかれるのか、いつごろから存在し、現在どのように変化しているのか。こうした議論は、なぜ山口の餅が「まるい」か、について直接的に問うているとはいえない。しかし、こうした議論を重ねていくことで、「まるい餅」と「そこで暮らす人びと」との関係が浮かび上がってくる。

餅まきの話を続けよう。山口の餅まきに参加するとわかることだが、餅は高い所からまかれる。そのため、大きすぎる餅は重いし、時間がたった餅は硬くてあたると痛い。そのため餅をまく際は、できるだけ、つきたてのやわらかい「まるい」餅が好まれる。だがしかし、一方でこうも考えられよう。もともと餅が四角ではなくまるかったから、人びとは屋根や壇上から餅をまきはじめた、と。つまり「まるい」から、人びとは餅をまきはじめたのか、或いは、イベントで餅をまくために餅を「まるく」したのか、鶏が先か卵が先か、どちらからでも説明は可能となる。重要なのは、両者の関係性は原因―結果という単純な枠組みで論じるべき問題ではなく、明々白々なひとつの正解を与えてしまうことがかえって本当に論ずべき問題を見えなくしてしまうということなのである。

話が遠回りしてしまったが、本書『土楼』の話に戻ろう。多くの建築学者は、この奇抜な民間建築を研究し、2007年には世界文化遺産にも登録されることとなった。だが民族誌的な視点から土楼をとりあげたのは、(中国も含めて世界的に)本書が初めてであり、土楼に関する文化人類学的研究としては、これが最初の民族誌となる。先に述べた通り、本書は土楼に対して、原因―結果というわかりやすい枠組みで明確な解説を与えているものではない。しかし土楼とそこに住まう人びと(福建客家)が、どのように関係しあい、土楼とそこに住まう人びとでありえたのかを的確に論じている。そして「天と地と人の響き合い」をアナロジーという観点からまとめ、土楼をめぐる議論をとじている。本書を手にとった読者が、少しでも共鳴する部分があるとすれば、研究者冥利に尽きる。

【目次】

まえがき

一 土楼との出会い

二 怠け者のフィールドワーカー

三 「仲間」になること

四 土楼と親族

序章──方法としての/成果物としての民族誌

一 本書の主題

二 人類学において民族誌を書くこと

三 人類学において親族を研究対象とすること

四 本書の内容と各章の概要

五 本書を読む上での基本的な情報

●第一部 土楼

第一章 土楼・械闘・郷族──土楼をめぐる物語と社会人類学からの再考

一 緒言――土楼前史

二 土楼が「発見」されるまで

三 改革開放政策と土楼の「再発見」

四 土楼と械闘の歴史

五 土楼と郷族――「族工」と「族商」

六 小結――問題の再設定

第二章 客家社会と閩南文化──分水嶺に位置する土楼

一 緒言――土楼の中心で祀られる神

二 「山の民」である客家、「平地の民」である閩南

三 境界域における交通と定期市

四 客家地域と閩南地域を越境する保生大帝

五 保生大帝の「里帰り」

六 小結――連続性と乖離

第三章 宗族が造る家、家が創る宗族──円形土楼における空間の所有形態と宗族組織

一 緒言――土楼の生理学

二 調査対象とする土楼と宗族

三 土楼内部の所有形態

四 新たな土楼の建造のプロセス

五 堅固な系譜意識と柔軟な居住形態

六 小結――「生命体」としての土楼

第四章 福建土楼と文化表象──土楼内部における「祖堂」の記述をめぐる学術表象の分析

一 緒言――研究史によって創られた表象

二 客家土楼から福建土楼へ――世界文化遺産にともなう変化

三 ユネスコによって語られる福建土楼における「祖堂」の意義

四 土楼民俗文化村において説明される「祖堂」

五 現地社会からみた土楼中心部の小屋の意義

六 客家土楼とメディア表象――日本のメディアの役割

七 福建土楼を介し再創生される客家文化

八 小結――表象と再創生

●第二部 親族

第五章 社会的住所としての宗族──福建省客家社会における人物呼称の事例から

一 緒言――指称と呼称

二 調査地における宗族組織

三 調査地における親族名称と人物呼称

四 女性の「輩字」と名前の呼びかけ

五 出来事(event)としての呼びかけ

六 小結――社会的住所(Social Address)

第六章 テクストとしての族譜──客家社会における記録メディアとしての族譜とそのリテラシー

一 緒言――「現地の記述」をめぐって

二 客家研究の系譜と「族譜」の位置づけ

三 福建省永定県の客家社会における二つの祖先観

四 動的テクストとしてのA氏族譜

五 族譜の読まれ方──記録メディアとしての族譜

六 小結――有文字社会の民族誌

第七章 僑郷からの災因論──二一世紀における「典型的」な風水事例より

一 緒言――華僑と僑郷をつなぐ風水

二 風水という災因論

三 華僑と僑郷のつながり

四 僑郷からの災因論

五 「災い」からはじまる華僑と僑郷の関係性

六 小結――華僑による土楼建造、保全、再建の背景にあるもの

第八章 福建客家と複数の聖地──歴史のなかの「聖地」と記憶のなかの〈聖地〉

一 緒言―― 聖地を論じること

二 客家社会と調査地L村における複数の聖地

三 エスニックグループの「聖地」とクランの「聖地」

四 記録としての祖先と記憶としての祖先

五 調査地における〈聖地〉保生大帝廟

六 D村の廟を中心とする保生大帝の「信仰圏」と信仰体験

七 保生大帝を「信じる」ことと「知っている」こと

八 保生大帝の神秘性と不確かさ

九 小結――状況の生成

終章――純正律的な響き合いを描く

一 結論

二 結論を結論とする背景

三 いま民族誌的に「調査対象」を描くということ

四 純正律と平均律というアナロジー

五 土楼 天と地と人の響き合い

あとがき

一 円い空の下で暮らす「わたし」

二 「生き生きとした現実」を求めて

三 中国というフィールド

謝辞

初出一覧

参照文献

写真・図表一覧

索引

以上が本書の目次となる。また『土楼 円い空の下で暮らす福建客家の民族誌』の出版社である風響社のウェブサイトでは序章(の一部)を読むことができる。

http://www.fukyo.co.jp/book/b642899.html